製造業における個の能力を引き出す人材戦略(2)

前回は、製造業を取り巻く環境変化に対応するために、企業が取り組み始めている「個の能力を引き出す戦略的な人材育成・活用」についてご紹介しました。

今回は、それを具体的に実行するための方法論について考えていきたいと思います。

■「人材の見える化」が個の能力を引き出す人材戦略の第一歩

社員一人ひとりの個の能力を組織の力に変えるためには、まず、「人材の見える化」を行わなければなりません。これまで、“戦略的な人材育成”、“人材戦略”というように、人材育成の分野においても、“戦略”という言葉が頻繁に使われてきました。しかし実際には、戦略という言葉が独り歩きし、長期的・全体的な視点から計画された人材育成の取り組みはそれほど多くはありませんでした。

戦略を立てるためには、その材料として、自らの資源の把握が必要になります。例えば、プロ野球で長いペナントレースを勝ち抜くにためには、選手の能力の把握なくして戦略を立てることはできません。企業の人材育成においても、戦略を立てるためには社員の能力を把握することが最低限必要です。

「人材の見える化」は、次のようなステップで行います。

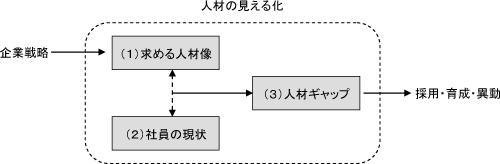

図1.「人材の見える化」ステップ

まず、企業戦略から将来必要となる人材像を導き出します。次に社員の現状、つまり社員一人ひとりが保有している能力などを把握します。求める人材像と社員の現状がわかれば、そのギャップを質・量の両面から分析します。これで、将来に向けて不足している人材が明らかになります。ここまで来れば、あとはその人材ギャップを埋めるために、採用、育成、異動といった人事施策を行えばよいことになります。

では、人材の見える化における3つのステップを、それぞれをもう少し詳しく見てみましょう。

(1)求める人材像の見える化

そもそも戦略的に人材育成・活用を行うためには、企業戦略上で、将来必要になる人材像が明確になっていなくてはなりません。どのような職種、専門分野の人材がそれぞれ何人必要になるのか、どのようなスキルや資格を持ち、どういう行動をとれる人が求められるのかを割り出すことが求められます。

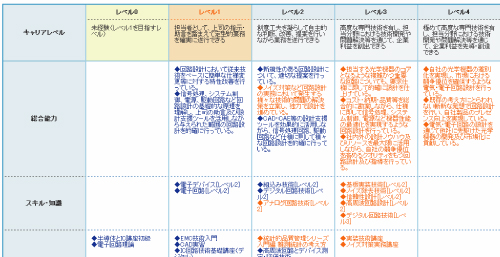

最近では、「キャリアモデル」、「キャリア基準」、「能力レベルマップ」など呼び方は様々ですが、人材の育成や人材の有効活用の指針として、求める人材像をしっかりと定義する企業が増えてきました。一般的には、職種ごとに表を作成し、横軸にレベル、縦軸に各レベルに求められる

行動要件、能力要件などを記載します。以下に、キャリアモデルの見本を示します。

図2.キャリアモデル

(2)「社員の現状」の見える化

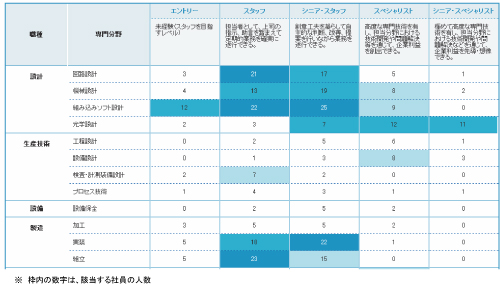

次に、社員の現状を可視化します。求める人材像で定義した職種、専門分野に対し、それぞれどのレベルの社員が何人いるか、ということを把握します。下図のような人材ポートフォリオを作成することにより、社内の人材分布が一目瞭然になります。

図3.人材ポートフォリオ

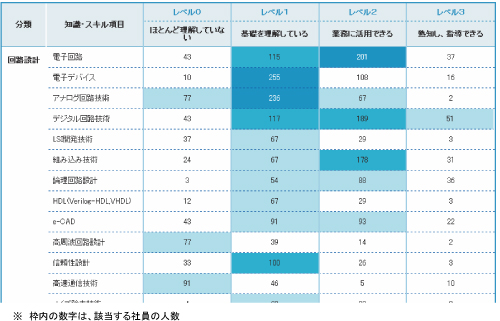

また、簡単なアセスメントなどを行うことによって、社員一人ひとりの能力の棚卸しを行います。すると、図4のように、各スキルにおいて、どのレベルの人材が何人いるのかを一覧できるスキルマップが作成できます。

能力の棚卸し方法について困っているという声をよく聞きますが、自己申告のアセスメントに加え、上司が調整を加える程度で運用しているケースが多いようです。ステップ(2)で行う「社員の現状」の見える化は、あくまで人材育成や人材活用を目指したものであり、過剰に厳密さを追究しない割り切りも必要です。

図4.スキルマップ

(3)「人材ギャップ」の見える化

(1)の「求める人材像」と(2)の「社員の現状」が把握できれば、それらを引き算すると、人材ギャップが現われます。将来必要となる人材に対して、現状ではどの職種、専門分野で、どういう能力を持った人材が何人足りない、というように、人材ギャップが質と量の両面で明らかになります。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。

是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。

メルマガ会員登録はこちらです。

会員の方は以下よりログインください。