【緊急特集】トランプ関税は何を目指しているのか?これから世界はどうなるのか?日本企業のとるべき方策は?

前回のコラム「【緊急特集】トランプ現象は現代社会の「結果」。私たちはトランプ政権をどう理解するか」には多くの反響をいただきました。次々と世界を驚かせる発言をするトランプ政権誕生の背景について「なぜこんなことになったのかわかった気がする」という感想が寄せられた一方、「あなたの専門はビジネスなのだからビジネスの参考になる話もしてほしい」というお声もありました。

そこで今回は、トランプ政権の公約の中で最もインパクトが強いと思われる「トランプ関税」の本質と、それが今後の企業経営に与える影響に関して、私なりの考えや大まかな方向性を述べてみたいと思います。

このテーマを取り上げる理由は言うまでもありません。トランプ関税とは、戦後拡大してきた自由貿易主義のパラダイムを破壊するもので、経済を含む国家安全保障や企業のビジネスのあり方自体に大きなインパクトを与えるからです。つまり、企業にとってトランプ関税の行く末は、業績に影響するのみならず、場合によっては経営存続の危機にもつながり得るビジネスリスクなのです。

■トランプ大統領就任100日の評価

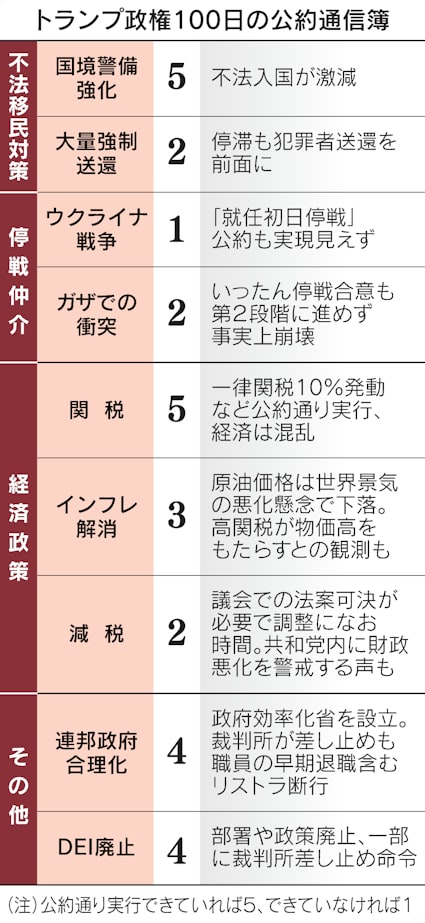

4月29日でトランプ政権が発足して100日が経ち、日経新聞「トランプ政権100日、「脅し」で不法入国95%減 少ない成果誇示」に「トランプ政権100日間の公約通信簿」が掲載されていました。不法入国者が激減した「国境警備強化」と、一律関税10%を発動するなどした「関税」については、公約をほぼ実行したという意味で5点満点中5点となっています。ただし、この「トランプ関税」で世界経済は大混乱し、世界の株価も急落しました。「米中貿易は最大80%減少しかねない」と世界貿易機関(WTO)のオコンジョイウェアラ事務局長が発言するなど、自由貿易は第二次世界大戦以来の最大の変化点にあると言えます。

「トランプ政権100日間の公約通信簿」:2025年4月29日日経新聞「トランプ政権100日、「脅し」で不法入国95%減 少ない成果誇示」より

就任100日目のトランプ大統領の支持率はおおむね40%でした。就任直後が46%だったのでさほど大きく低下しているわけではありません。トランプ政権100日は失敗だと評価するアナリストも少なくありませんが、毎日のように話題を変えSNSで驚きの発表を続けるトランプ大統領は、ポピュリストとしていまだ多くの米国民から支持されているのも事実です。

ただ、これまでトランプ政権を支持してきたイーロン・マスク氏ら、IT企業創業者をはじめとする新世代のリバタリアン(自由至上主義者)は、規制や税制を極力なくす自由経済・小さな政府を目指しますが、自らのビジネスの存続を危うくするだけのトランプ関税には反対の姿勢です。また、ベッセント財務長官ら金融界に多いグローバリストは、貿易や投資の国際不均衡を是正して持続可能な自由市場を目指し、関税を取引材料に使って中国などとリバランス(再均衡)をなし遂げたいと考えていますが、トランプ支持層が強く願っている格差解消への思いは薄いと言われています。(2025年4月29日日経新聞「トランプ氏、破壊に徹した100日 重なる3つの教義」より引用・加筆)

トランプ政権の公約の中で、グローバル社会の視点で見て最もインパクトが大きいのが、トランプ関税です。その影響はすでに表面化しており、中国との貿易に用いられる主要港、ロサンゼルス港の貨物数は5月4〜10日に前年比36%減と急減速するとされています。また中国発インターネット通販Temu(テム)は米国のサイトで、「中国から送る一部商品の価格を2倍以上に引き上げた」、同じく中国発の衣料品ネット通販「SHEIN(シーイン)」も「米国で最大377%の値上げを始めた」などと発表しています。(2025年4月29日 日経新聞「ウォール街が注視する貨物指標、「5月売り」を示唆」より)

このような状況下、トランプ関税は米国の経済を大きく減速させ株価にも深刻なダメージを与える、という意見が多数発表されているほか、輸入品の価格が高騰してインフレとなり、景気も悪化するスタグフレーションに陥る可能性も指摘されています。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。

是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。

メルマガ会員登録はこちらです。

会員の方は以下よりログインください。