医療と非医療のはざまに生まれる新次元(上)

2016年2月4日に弊社で主催いたしました「高信頼多機能ウェアラブル・バイタルサインセンサ 普及啓発トークセッション※」において、日本医療政策機構エグゼクティブ・ディレクターの宮田俊男先生にご講演いただきました。本コラムでは、当日の講演録をご本人の許可をいただき、2回に渡り掲載させていただきます。

株式会社ニューチャーネットワークス

※本トークセッションは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業である「クリーンデバイス社会実装推進事業/高信頼多機能ウェアラブル・バイタルサインセンサの用途開拓・普及事業」の一環として開催いたしました。

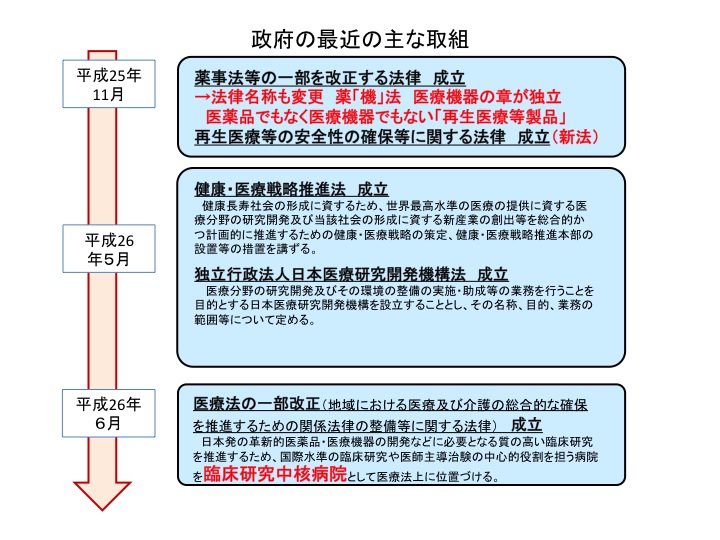

■ 政府の最近の主な取組

本日は『医療と非医療のはざまに生まれる新次元』ということで、政府の最近の主な取り組みからご紹介させて頂きます。平成25年11月、薬事法は薬「機」法へ法律名称を変更し、医療機器の章を独立させました。また、医薬品でもなく医療機器でもない、「再生医療等製品」という新しいカテゴリーも生まれました。その後、健康・医療戦略推進法や日本医療研究開発機構法(AMED)等が次々と成立し、さらには医療法の一部改正が成立し、革新的医薬品や医療機器の開発に必要となる高い臨床研究を推進する為、医療法上に「臨床研究中核病院」が位置づけられました。大学病院といえどもなかなか臨床研究の支援をしてくれません。これも医療法下に臨床研究中核病院が指定されるようになり、次々といろいろな開発が進んでくるということになります。

ではこの改革で例えばどのようなことが進んでいるかと言うと、小型のウェアラブルデバイスをシールで前胸部に付けて心電図の情報あるいは活動量などを測定し、それをパソコンやスマートフォンに飛ばすことができます。これは薬機法の第三者認証で既に認証されており、こういったものも日本からどんどん出てきて欲しいと思います。スポーツ選手にこれを付けてデータを集め、スポーツ選手へのよりよいアドバイスに生かすスポーツデータクラウドサービスの提供、さらには住居の中にこれを取り入れウェアラブルセンサーでデータを集めるなど、次々と活用方法が出てきております。

医療機器が新しく章として独立し何が変わったのかと言うと、過去の薬事法の世界では「医薬品等」の「等」として医療機器は扱われていました。そのため薬のごとく審査・承認がなされるものがあり、時間が掛かっていました。これを性能重視に切り替えて、半年〜1年スパンで次々と繰り返される改善・改良に対応できるように制度が変わり、非常に承認審査スピードも速くなってきています。さらに再生医療等製品という新しいカテゴリーができたことで、去年の暮れには心臓のハートシートという再生医療製品が認可され、再生医療も非常に盛り上がっています。

実はこの再生医療も「医療と非医療のはざま」に関係しています。神戸に高橋政代先生というiPS細胞で網膜分野の再生をされている先生が「isee!運動」というのを始めていますが、実際にiPSの網膜再生医療では、リハビリを同時に合わせることで視力回復を促します。具体的にリハビリでどのようなことをするのかと言うと、例えばiPadは画面がよく見えなくても、指でスライドしたり、声が聞こえたり、音が出たりしますから、視覚障害者はiPadを使ってリハビリを行うことができるのです。このような取組みにより、再生医療の周辺産業も活性化してくるのです。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。

是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。

メルマガ会員登録はこちらです。

会員の方は以下よりログインください。