「自律神経バランス測定によるセルフケアの意義」(下)

第78回は、2015年11月11日に配信した「自律神経バランス測定によるセルフケアの意義(上)」の後編を配信いたします。

ニューチャーネットワークス 会田 明代

※本トークセッションは、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託事業である「クリーンデバイス社会実装推進事業/高信頼多機能ウェアラブル・バイタルサインセンサの用途開拓・普及事業」の一環として開催いたしました。

■自律神経バランス測定の更年期障害への応用

自律神経バランスの測定システムが整ったので、これを患者に応用できないかと考えていました。産婦人科の先生と話す機会があり更年期障害の話を聞いていますと、どうも自律神経系の症状とよく似ていました。女性のライフサイクルは女性ホルモン濃度に関係します。少女期から思春期にかけ血中女性ホルモン濃度が上昇し、20代ごろに最大となりそれがほぼ20年間続きます。しかし40代後半から50代前半の約10年間において急激に血中エストロゲン濃度が下がる時期があり、この期間を更年期といいます。それまで体内に満たされていた女性ホルモンが急激に減少するためいろいろな症状が出てくるわけです。例えば、のぼせ、発汗、冷え、不安、不眠、倦怠感、無気力等が代表的な更年期障害の症状です。この更年期障害の症状は、多くの場合自律神経系の症状と非常によく似ており、自律神経バランスに何か変化があるのではないかと考えました。更年期症状の出現比率を見てみますと、ホットフラッシュと言われる顔のほてりや汗をかきやすい症状の人が約4割弱、腰痛、頭痛、関節痛、めまい、吐き気、疲れ、寝つきが悪い、いらいらする、くよくよするなどの症状も2割から3割程度あります。しかし全く症状のない人も3割ぐらいおられますので、かなり個人差があることがわかります。ある新聞の記事によりますと男性にも更年期障害はあり、中年以降の男性で原因のわからない心身の不調に悩まされたら更年期障害を疑ってほしいと、この記事に書かれています(毎日新聞、長野赤十字病院、天野俊康医師より)。

自律神経バランスの測定を更年期障害に応用できないかと思い、産業医科大学産婦人科更年期外来担当医師の石明寛先生に共同研究をもちかけました。石先生の更年期障害患者の同意を得て、約3年かけて自律神経バランスを測定しました。ある更年期障害の患者の例では、誰でも一見してバランスの悪いレーダーチャートが表れ、これを患者に見てもらいますと一目で自律神経バランスが悪いと自ら判断されていました。これが治療することによってだんだん良くなってくると「先生良くなりましたね」と患者自身が言われるようになりました。もちろん全部ではないのですが、このような例もあるということです。実際に更年期障害の患者を診断する指標としては、簡略更年期指数(SMI)テストというものがあり、日本の産婦人科で主に使われているテストです。顔のほてり、汗のかきやすさなど10項目を強・中・弱で評価し点数をつけ、スコアを合計したものが0-25は問題なし、26–50は軽症、51以上を更年期障害と診断されます。

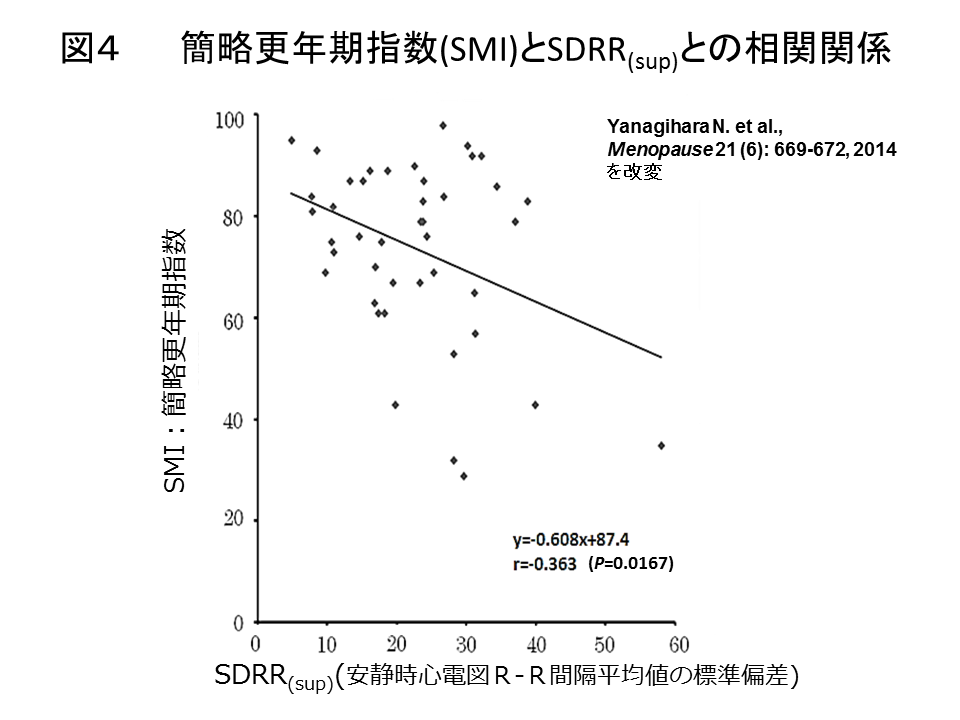

SMIテストのスコアで51以上と診断された患者の自律神経バランスを測定し、健常者女性40名と更年期障害患者40名の平均値を統計処理し比較しましたところ、更年期障害の患者は瞬時反応と活性化持続がやや低下し、心拍変動のゆらぎを表す内在活力のSDRR(sup)がかなり低下していることがわかりました(図3)。さらにSDRR(sup)とSMIの相関関係を調べてみました。縦軸が更年期障害の重症度(SMI)、横軸がSDRR(sup)の値をグラフに表しますと、更年期障害の患者はグラフの左上あたりに多く存在することがわかりました(図4)。つまり更年期障害が重症な人ほど、SDRR(sup)の値が低いと言う事です。この相関性を調べてみますと相関係数r=0.36でやや相関性があり、統計学的には有意であるという結果が得られました。つまり、更年期障害における自律神経バランスの評価において、SDRR(sup)すなわち心拍変動のゆらぎが小さいほど更年期障害の症状が重いことが判明しました(Yanagihara N., et al., Menopause, 21: 669-672, 2014; J UOEH 36: 171-177, 2014) 。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。

是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。

メルマガ会員登録はこちらです。

会員の方は以下よりログインください。