生産財におけるグローバル・マーケティング戦略とは④

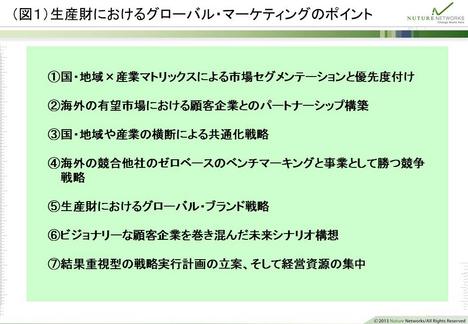

これまで4回にわたって、生産財のグローバル・マーケティングのポイントについて考えてきた。生産財におけるグローバル・マーケティング戦略とは①にて紹介したように、ポイントは(図1)の通り7つある。今回は、そのうちの6つ目、「ビジョナリーな顧客企業を巻き込んだ未来シナリオ構想」について詳しく考えてみたい。

■迅速な意思決定を促す大胆なシナリオ

ところで、グローバル競争の中で、電機メーカーをはじめとした日本の製造業企業が採るべき戦略は概ね決まっているのではないだろうか。それは、グローバルで強みを発揮できる付加価値の高い製品や事業への集中である。集中することによってROE(株主資本利益率)やROA(総資産利益率)を高め投資余力を増し、さらに次のM&Aや研究開発を進めていく。

集中する対象の製品・事業は、多くの日本企業にとって強みである、いわゆる『すりあわせ型製品』がよいだろう。市場規模が大きくても、『モジュール型製品』では人件費などでコスト優位の新興国企業には勝てない。安易に規模の大きいほうへ流れることなく、『すりあわせ型』が活かせる市場にフォーカスし、不況になったときにでも確実に利益を確保できるようにする。

もしその市場の製品アーキテクチャが『すりあわせ型』から『モジュール型』に転換するトレンドがあれば、製品全体ではなくアーキテクチャ内の特定のモジュールや部品、あるいは製造装置などに早めに転換することも考えなくてはならない。

利幅の薄い競争市場を巧みに避け、付加価値の高い製品・事業を多数揃えていくのである。もちろん製品・事業の個別の取り組みではなく、できるだけ部品やプロセスの共通化を行い効率化していく。

このような戦略を実行していくには、将来のトレンドを見すえた大胆な発想が必要である。当然、M&Aを含む組織体制の変革やドラスティックな戦略転換の検討もしなくてはならない。しかも業績が悪化してからやむなく行うのではなく、業績好調のときから、つまり常に変革に取り組んでいなければならない。

その前提となるのが、未来の市場や社会の変化をとらえようとする活動である。自社を取り巻く事業環境がどのように変化し、それが自社にどのような影響を及ぼすのか、あるいは自社から環境にどのような影響を及ぼしうるのかについて考えておくことだ。

もちろん不確実な未来を一義的に決めつけることはできない。そこでいくつかのパターンを想定し、それぞれの状況に応じた意思決定を予めシミュレーションしておくことが望ましい。すなわち、『未来シナリオ』の構築である。

記事全文をご覧いただくには、メルマガ会員登録(無料)が必要です。

是非、この機会に、メルマガ会員登録をお願い致します。

メルマガ会員登録はこちらです。

会員の方は以下よりログインください。