技術主導のモノづくり企業の7つの落とし穴

技術開発だけが先行し、価値が議論されていないのでは?

私たちが日々暮らしていけるのは、この世界に多くの産業が存在し、それらによって構成された社会システムがきちんと機能しているからです。その社会システムの大部分を支えているのが技術主導のモノづくり企業であり、モノづくりの社会的重要性を疑う余地はありません。

しかし、シェアリングやリースなどの急速な普及に見られるように、近年、顧客の価値観および購買・利用行動は「モノを買う」から「コトを買う」へと変化してきています。さて、技術主導のモノづくり企業たちは、その変化をリードする立場にあったと言えるでしょうか。そこには大きな疑問符が付くとともに、多くの問題点を見出すことができます。

まず、情報技術の発展・普及、顧客の価値観や行動の変化といった社会環境変化に対応する際、技術主導のモノづくり企業にとって課題となる点を洗い出し、皆さんと共有したいと思います。

■技術開発だけが先行し、価値が議論されていないのでは?

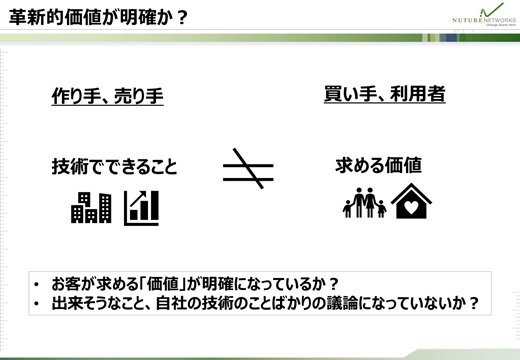

皆さんが関わっている新技術・新製品・新事業の開発において、「顧客価値」は明確になっていますか? それは顧客の予想を上回る革新的なものですか? この質問に即座にかつ明確に答えられないとすれば、顧客価値を置き去りにして技術やモノの開発だけが優先される、企業の独りよがりな状況に陥っている可能性が高いでしょう。これは、「技術を開発し、モノをつくりさえすれば顧客は買ってくれる」という、人々の物質的欲求がまだ十分に満たされていなかった工業化全盛期時代の延長線上の思考・発想から起こります。

このような企業や組織では、技術・製品の開発テーマ・開発体制がひとたび設定されると、開発の目途が立つまで顧客や市場の調査は後回しにされます。その結果、せっかく開発されても、その多くは期待を大幅に下回る需要しかなく、従って売上も伸びません。開発プロセスも、あらかじめ設定された開発進捗管理やKPI(key Performance Index)など、どちらかと言えば組織内部志向の管理指標によってマネジメントされるため、開発過程における顧客や市場との接点はますます少なくなります。

組織内部志向が強まった組織では、「顧客価値」の議論をしているつもりが、いつの間にか自社技術の生み出す機能やスペックの話にすり替わっている、という現象もよく見られます。知らず知らずに顧客よりも社内管理目標や上司の評価が優先されるようになり、結果として「顧客価値」をデザインすることなしに技術開発してしまっているのです。

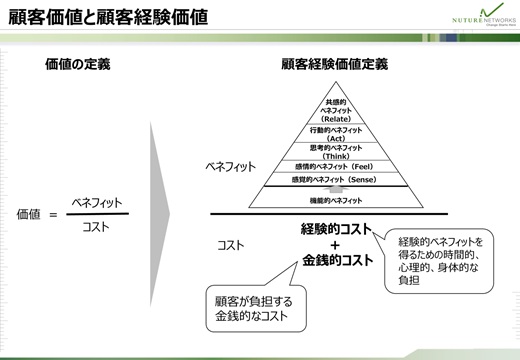

もちろん「顧客価値」をデザインするのは容易ではありません。顧客価値とは、顧客の受け取るベネフィットに対して顧客の支払うコストを示すものです。その顧客ベネフィットも、ある程度の豊かさを享受する成熟した社会においては、フィジカルに実感できる機能的ベネフィットだけではなく、経験価値的、つまり心理的なベネフィットが重視されます。同様にコスト側も、金銭的コストだけでなく、顧客の行動・心理に基づく経験的コストを検討しなければなりません。

当然ながら、開発プロジェクトの初めから革新的な顧客価値が明らかになっているケースなど稀であり、通常それは顧客を調査し、観察し、顧客コミュニケーションを重ねていく中で徐々に見えてくるものです。しかし、技術や製品の開発に着手する前に、ある程度はこの顧客価値をデザインしておくべきです。